4月23日,东莞外国语学校张燕名师工作室与中堂镇张凌燕名师工作室进行联合教研活动。两个工作室的老师以及东莞外国语学校、寮步镇外国语初级中学、低涌中学、中堂镇实验中学、中堂中学、中堂朝阳学校、汇文学校、展华学校的物理老师共40余人参加活动。

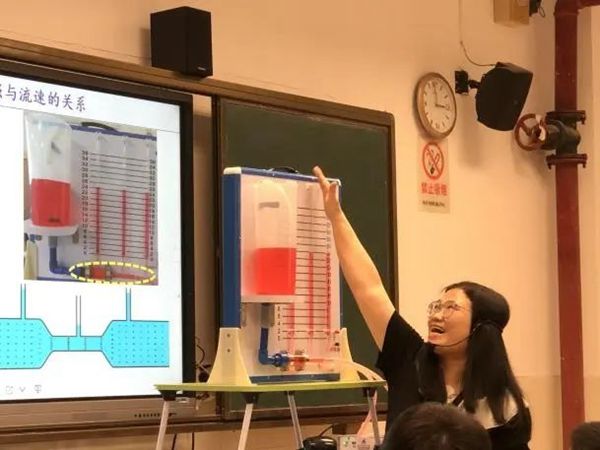

袁郭华老师授课课题为《8.4 流体的压强与流速的关系》。液体和气体在静止时向各个方向都有压强,流动时,气体、液体的压强会有什么样的特点呢?从而引入流体的概念:气体和液体都具有流动性,统称为流体。用乒乓球做成一个圆环,电吹风从乒乓球圆环的下方往上吹气,发现乒乓球圆环没有下落。通过一个有趣的实验引入新课,吸引学生的注意力,并让学生体验了两个活动:一是用手拿着小纸条的一端,往纸条的上方吹气,观察纸条会怎么运动。二是向两张下垂的纸中间吹气,观察现象。分析现象产生的原因后得出结论:流速大的地方,压强小;流速小的地方,压强大。紧接着老师用流体流速与压强的演示器进行演示,得到结论:在气体和液体中,流速大的地方压强都小,流速小的地方压强都大,进一步印证了实验结论的正确性,从不完全归纳向完全归纳递进。火车站和地铁站的站台上为什么设有安全线?草原犬鼠的“空调”洞穴。人们从鸟类翅膀的形状得到启示,设计出飞机,介绍了获得升力的原理,并与汽车的尾翼形状做对比。袁老师的这节课将“情境——建构——迁移”的教学生态演绎得淋漓尽致。

陈晓婷老师执教的《汽车动力演进史》课堂,如一部镌刻着蒸汽与电流的史诗,介绍了汽车发展的历史,带领学生们踏上一场穿越三个世纪的动力革命之旅。热机的工作原理,电动车的工作原理,通过对比百公里燃油汽车与电动汽车耗油量等,让学生通过计算和讨论,对比燃油车与电动车的优缺点。当课堂进入“理想汽车创想”环节,少年们的灵感迸发,工业革命的齿轮声与新能源的电流音在此交汇。陈老师还留有课后作业,让学生从声光热力电等多个方面去了解汽车,体会物理学对汽车发展的促进作用。这节课是跨学科实践的优秀案例,把物理学史、物理学与工程实践完美的融合在一起。这节课让我们看见:教育真正的魅力,正在于将知识的碎片熔铸成认知的星辰大海。

这场跨区域的教研盛宴,不仅是教学技艺的切磋,更是教育初心的交辉。我们看见的不仅是工作室的联动,更是教育星火的燎原之势。期待下一程,智慧的风继续吹拂,让物理的浪漫与理性的光芒,照亮更多求知的眼眸。

撰稿:张凌燕

初审:张 燕

复审:魏德才

终审:黄志良